自己肯定感とは?これは、本当にやっかいなものです。

私は今朝、ボロボロと涙を流し、自分の押し殺した泣き声と、嗚咽で目が覚めました。

夢の中では、母と叔母、そして私が談笑していました。

話題が私の幼少期の話になり、母が少し興奮気味に叔母に向かってこう話しています。亡くなった父の話です。

「本当に○○(私)はがんばってたと思うよ。でも、何やっても・・・勉強ができても褒めてもらえなくて・・・可哀そ・・・」と言ったところで、それまで作り笑顔を浮かべて聞いていた私が「その話はやめて」と遮りました。

作り笑顔はくずれ、必死にこらえていた涙が勝手にこぼれはじめます。

そして、私は子供みたいに「本当に辛かったよぉ」と泣きじゃくっていました。40代後半の私が、母と叔母を前に羞恥心を感じつつ、でも、やっと言えたという安堵の気持ち・・・いろんな気持ちを抑えきれずに、夢の中の私は大声で泣いていました。

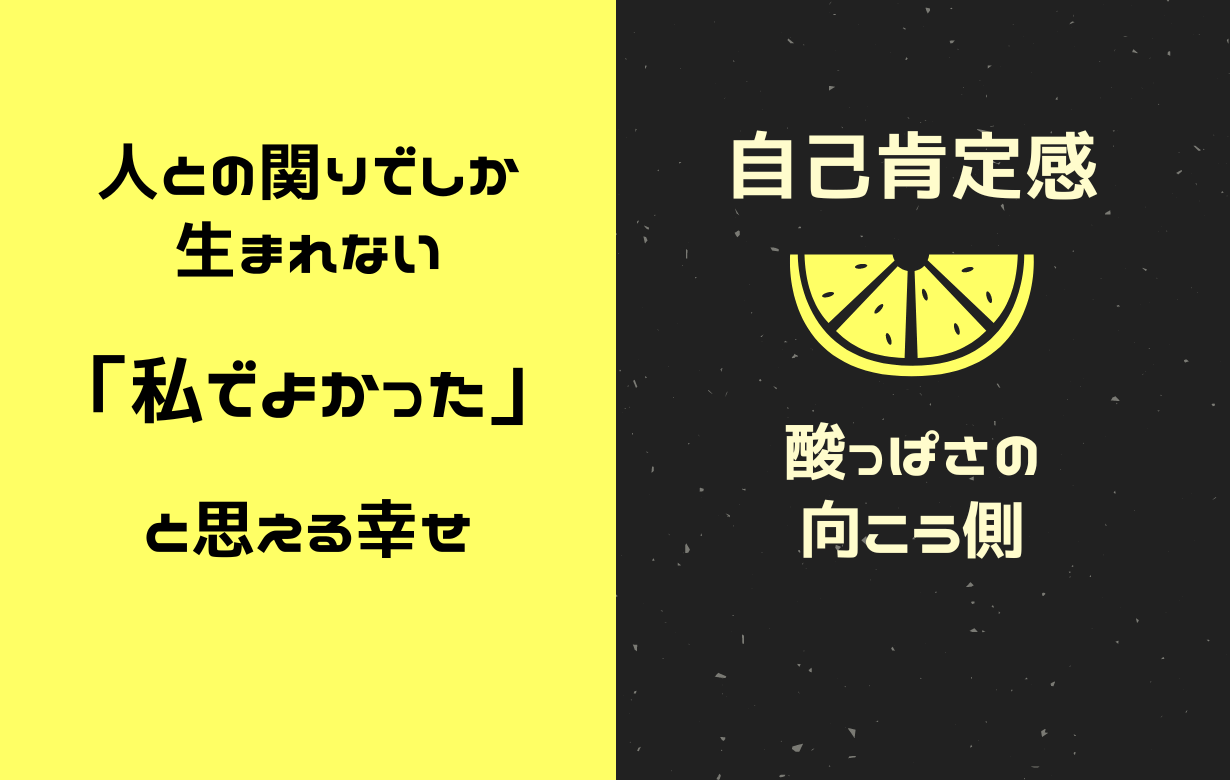

自己肯定感とは何か

自己肯定感とは何か・・・実は、自己肯定感には明確な定義はありません。

初めに「自己肯定感」という言葉を提唱した日本の心理学者、高垣忠一郎は、『自己肯定感とは他人と共にありながら「自分は自分であって大丈夫だ」という、他者に対する信頼と自分に対する信頼』と言っています。

でも、心理学者や研究者によって微妙に捉え方やニュアンスが違うんですよね。

ざっくりあげるとこんな感じです。

- 自己に対する評価を行う際に、自分のよさを肯定的に認める感情

- 自己の価値基準を基にした、よいもダメも含め自分は自分であって大丈夫という感覚

- 現在の自分を自分であると認める感覚

- 自己に対して前向きで、好ましく思うような態度や感情

- 自己受容、自己尊重、自分の命に対する受容を合わせたもの

- 自分自身のあり方を概して肯定する気持ち(自己受容性とは区別する)

似たような言葉に自尊心や自己存在感、自己受容などもあります。心理的なことだけに「自己肯定感とは、こういうものだ!」と言い切れるものではないのかもしれません。

でも、自己肯定感が極端に低いまま大人になった私には、最初に自己肯定感とは何たるかを提唱した、高垣さんの「自己肯定感とは」が一番しっくりくるというか、心にストンと落ちるんです。

それは「他者に対する信頼と自分に対する信頼」この部分が大切だと、強く思うから。

自己肯定感とは些細なことでどんどん下がる

私は子供の頃、褒められた記憶がありません。

まったくなかったわけではないのかもしれませんが、叱られる、呆れられる、ダメだと言われる・・・その記憶で埋め尽くされています。

スポーツ好きの父にテニスやバトミントンにかり出されては、「何でできないんだ」と呆れられ、一生懸命さが足りないと叱られ、そんなんじゃダメだと言われ続けてきました。親の前では明るく振舞っても「私ってダメなんだ」と思うのには十分すぎるほどでした。

母はかばってくれることもありましたが、鈍いというか関心が薄いと言いますか・・・よく言えば素直なんだと思います。

例えば、小中高校生の私は男性恐怖症で男子と話もできず、自分の言いたいことも言えず、当たり障りのない会話をするような友達しかいませんでしたが、家でそんな素振りを見せたことはありません。「楽しいよ」「それなりにやってるよ」という私の言葉を、そのまま信じていたし、私が父に恐怖心を抱いていることも全く気付いていませんでした。

そして、気づかないまま私の恥ずかしい失敗談なんかを笑い話としてするんですよね。

「妹と私が二人で迷子になった時、私が泣きながら妹に手を引かれ帰って来た」とか、そんな些細な話なんですが、親戚が集まった時など大勢の前でされると、皆が私を見て笑うんですよね。

もちろん、微笑ましい話として、叔父叔母は捉えているだろうし、母もそのつもりで話しているのかもしれません。気にならない子供は気にならないかもしれません。

でも、私は嫌で仕方ありませんでした。

そんな話の締めに、追い打ちをかけるように「お姉ちゃんなのにね」とか「ほんと頼りなくて」と言う父や母に、私は子供ながらに作り笑いで答えるしかありませんでした。

日本人は、諸外国に比べて「自己肯定感」が極端に低いことで知られていますよね。自己肯定感という言葉が注目を浴びるようになったのもそれがきっかけでした。

日本は、親がまわりに謙遜して「うちの子なんて」と言うことも多いと思います。でも、子供って聞いてるんですよね。本人が聞こうとしているいないに関わらず耳に入っています。

親が何の気なしに言った一言が小さなトゲになり、親だけじゃなく子供の自覚もないままチクッと心に刺さります。大きなトゲじゃなくても、それが何本も何本も刺さっていく。

そして、それが自分にとってトゲになると分かるようになっても、嫌だと言ったら「もっと呆れられるかも」「もっとダメだって思われるかも」と、小さなトゲを笑って受け止めるしかできなくてしまいます。

私のように家では父と母が望むような子供・・・私の場合は「お姉ちゃんらしくて快活な女の子」を演じるようになってしまいます。

もっと辛い環境で育っている子供がいることも重々承知しています。

ここに書いたことはほんの一面で、私は親の愛情をしっかり感じる場面もあったし、楽しいこと、嬉しいこと、幸せなこともたくさんあり親に感謝もしています。

ただ、たとえ恵まれた環境だったとしても子供の性格や親の言い方、言う場面によっては些細なことでも自己肯定感を下げてしまうし、積み重なっていくものだと知って欲しいのです。

自己肯定感とは自分で高めるしかないものなのか

「大人になっても自己肯定感が低い人が多い」日本ですが、子供の時だけじゃなく、学生時代や社会人になっても褒められる経験や、認めらる経験が少ないからだと思うんです。

特に子どもの頃に自己肯定感が育たなかった私のような人は、大人になっても周りに育ててもらうことは難しいです。

自己肯定感が低い日本人は、海外の人の自己主張ができる人、明るくコミュ力がある人をかっこいいと思う傾向がありますよね。

「自己肯定感が低い日本人はカッコ悪い」「自己肯定感が高い人ができる人」という現代の風潮の中で、自己肯定感が低い人はますます、「その人の良さ」をみつけてもらいにくくなっています。

自己肯定感が高い人は「すごいね」とモテ囃され、更に自己肯定感が高くなるのに対して、自己肯定感が低い人は、結局「ダメ」なレッテルを貼られ、どんどん自己肯定感が下がっていくと思いませんか?少なくとも私はそう思っています。

低いことが問題だと注目を浴びはじめた「自己肯定感」という言葉が、より自己肯定感が低い人を苦しめているように私は感じています。

自己肯定感は自分で育てることも必要

私は進学で親元を離れたことを機に「今の自分を変えたい」と思うようになりました。そこで勉強を頑張って良い成績をとること、流行りのファッションやヘアメイクを覚えることで少しづつ自信をつけてきました。

自己肯定感が底辺の人にとって、「今の自分のままでいい」と思えと言われても、そう簡単にはいきません・・・というかはっきり言って無理です。

どん底まで下がっている自己肯定感を自分であげるのに、一番手っ取り早いのは見た目を変えること。ありがちですが、メガネをコンタクトに変え、雑誌を見て流行りの髪型や服装、メイクをチェックし真似してみるところからスタートしました。

もちろん店員さんに勧められるがまま似合わない服を買わされたり、今日、どうした?というメイクをしたり、パーマをかけたらキノコみたいと友達に言われたり・・・失敗もたくさんしてきました。

でも、段々と自分の好きと、似合うが分かってくると「おしゃれだね」「髪型かわいい」と褒められることがチラホラ出てきます。

今まで、褒められた経験がないので、たったそれだけでも、少しづつ自信がついてくるんですよね。

見た目が変わると周りの態度も変わる

見た目や雰囲気って実はとても大事。人って、無意識にその人の見た目や雰囲気で態度が変わるものだから、自己肯定感を高めたかったら自己投資をして、自分を磨くことです。

ぼさぼさの髪で、いつ洗ったか分からないスウェット上下を着ている人を「すてき」とほめてくれる人はいません。

自分を偽るとか、着飾るではなく、美容やメイク、ファッションで良くみせる努力をしていると、周りも丁寧に接してくれるようになるし、「今日の服いいね」とか「かわいい」と褒めてくれるようになります。

褒められる経験が少しづつ増え、小さくても自己肯定感が芽生えてくると自信が付き、人との会話やコミュニケーションも楽しめるようになってきます。

自己肯定感を高めるのは、自分ひとりでは限界がある

自己肯定感とは?と自問自答しながら、少しづつ育ててきて、やっと人並くらいになったと思っていますが、育て始めて20年以上かかっています。

それでも、確固たる自己肯定感があるかと言われると、そんなことはなく、自分で「今のままでいい」「今の自分で大丈夫」と、言い聞かせている部分も少なからずあると自覚しています。

元から自己肯定感が高い人とちがって、些細なことでムクムクと顔をのぞかせる劣等感や自己否定の気持ち。「本来の自分」ではなく「理想の自分」に自分で自分を押し込めている窮屈感・・・

それでも「大丈夫!」と言い聞かせ、なんとか自己肯定感を維持してきました。

他人と共に・・・他者に対する信頼こそ大事

冒頭で紹介したように、心理学者の高垣忠一郎は、『自己肯定感とは他人と共にありながら「自分は自分であって大丈夫だ」という、他者に対する信頼と自分に対する信頼』と言っています。

私のように自己完結したような自己肯定感は、とても脆くて、些細なことでポロポロと崩れ落ちてきます。そして、とても疲れます。何度も何度も、崩れたカケラを拾い集めて、また自分にぺたぺたと貼り付けていく・・・この繰り返しでした。

でも、私が隠している自己肯定感の低さも、すぐ泣いちゃうところも、ポンコツなところも、私が嫌いな私も・・・「そのままで大丈夫」と言ってくれる人がいて、この人は「ありのままの私を受け入れてくれる」と信じれたとき、心から「私で良かった」と思うことができました。

自分で自分を認めるだけでは、たとえ夢でも「本当に辛かった」と泣くことはなかったと思います。

子供の頃からずっと飲み込んできたこの言葉を、母に向かって吐き出すことができたのは、こんなことを言う「弱い私でもいい」と言ってくれる人がいると信じているから。

尊敬し、信頼しているその人が「好き」と言ってくれる「私」を、私も愛おしいと今は思えるのです。